O direito universal de enterrar nossos mortos

Morreu o pai de uma amiga. Foi na semana passada. Ele já estava na UTI e respirava com ajuda mecânica quando o presidente da República foi à televisão reclamar do fechamento das escolas e do comércio, pedir a "volta à normalidade" e afirmar que o novo coronavírus não passa de uma "gripezinha".

O pai da minha amiga morreu de gripezinha.

Não houve despedida. Nem velório. Nem parentes reunidos para o sepultamento. No sétimo dia, minha amiga compartilhou em uma rede social o link para acompanhar ao vivo a missa em intenção de seu pai, realizada no Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, e transmitida no YouTube. No espaço físico da igreja, uma audiência esvaziada. Homenagem feita, ficou o estranhamento, a indignação, uma inevitável revolta por não poder se despedir, olhar e tocar o pai pela última vez. Sepultá-lo e receber os abraços dos irmãos, dos amigos.

Os abraços. Quem já foi a uma missa católica sabe que, em determinado momento do rito, após a eucaristia, o pároco sugere aos fiéis que se cumprimentem. Nas celebrações mais enfadonhas, esse é também momento de alegria porque sabemos que a missa está quase terminando. À ordem do padre, é comum a troca de abraços com os vizinhos, conhecidos ou desconhecidos, enquanto as bocas murmuram, desejando uns aos outros: "a paz de Cristo".

Na missa em intenção do pai da minha amiga, seus familiares não puderam se abraçar e desejar a "paz de Cristo". A paz de Cristo anda em falta no mercado. Como álcool gel.

Na cosmogonia do presidente, nada disso teria acontecido se médicos e hospitais fossem menos teimosos e passassem a receitar cloroquina a torto e a direito para os pacientes de Covid-19. Dependesse apenas dele, talvez até nas farmácias, e sem receita. "Meu pai tomou cloroquina", postou minha amiga há um par de dias. "Tudo é especulação, por enquanto. Não há cura. Não há vacina. Não é uma gripezinha."

Minha amiga trabalha com educação, sobretudo com educação inclusiva, e sabe melhor do que eu que chamar o coronavírus de "gripezinha" não faz do presidente da República um débil-mental, assim como comprar briga com os governadores pedindo a "volta à normalidade" não o transforma em um psicopata. Ir na contramão de tudo que tem sido recomendado por cientistas e autoridades no resto do mundo não o torna autista. Autismo, psicopatia e debilidade mental são doenças ou distúrbios graves e exigem um diagnóstico sério, que não pode ser medido com a régua da indignação. A despeito da inadequação da expressão utilizada, a reação é compreensível. Há algo de muito errado no comportamento de quem diz o que ele diz, de quem faz o que ele faz.

A falta de humanidade – assim como a falta de liderança e de capacidade gerencial – não pode ser confundida com déficit cognitivo ou qualquer bloqueio de fundo psíquico. Está mais para crueldade, mesmo. Poderíamos chamar de perversão, não no sentido atribuído por Freud, mas no sentido corriqueiro. Tem cura para a perversão desse senhor? Tem cura para tamanha crueldade?

Essa crueldade não é novidade para quem não nasceu ontem. Ao contrário, qualquer brasileiro que votou em 2018 sabe bem – ou deveria saber – que apito toca o presidente em exercício.

A propósito, outro dia fui escrever "presidente em exercício" e saiu "presidente em Exército". Achei que fazia sentido. Aí fui ler algo que o ator Pedro Cardoso escreveu no início da semana e bingo! Ele havia matado a charada.

Jair Bolsonaro se comporta como um torturador. E se comporta como um torturador há pelo menos três décadas. Sua índole é a índole do torturador. Seus sinais trocados são formas de confundir para dominar. Às vezes, opera como o torturador que adianta os ponteiros do relógio para que o torturado, após um breve desmaio, acredite que já se passou tempo o bastante para que seus colegas não corram risco caso ele venha a delatá-los. Outras vezes, adota um tom quase compreensivo, aparentemente solidário na dor, para logo em seguida retomar o corolário de absurdos e perversidades.

Filmes policiais muitas vezes têm o policial bonzinho. É quase esse o papel representado pelo presidente em exercício na TV. Mas ele não se demora muito no papel. O papel não lhe cabe. Sua vocação é ser o outro policial, um personagem normalmente rude, sádico e cruel. O torturador.

Bolsonaro, tal qual o torturador, faz questão de demonstrar que é ele quem manda, é ele quem tem o poder. O poder da caneta, o poder de dar uma banana para a imprensa, o poder de ofender os chineses com seus impropérios, o poder de distribuir insultos, o poder de ir às ruas em apoio a uma manifestação contra os poderes judiciário e legislativo, o poder de cumprimentar dezenas de pessoas, com abraço, selfies e apertos de mão, quando todos clamávamos por responsabilidade.

Muitas vezes o jogo vira. Torturadores raramente ocupam o topo da cadeira alimentar. E a própria cadeia alimentar está sujeita a forças que a transcendem. O vírus nos lembra o imponderável, a finitude. E recitamos com Luiz de Camões: "Onde pode acolher-se um fraco humano / Onde terá segura a curta vida / Que não se arme, e se indigne o Céu sereno / Contra um bicho da terra tão pequeno?"

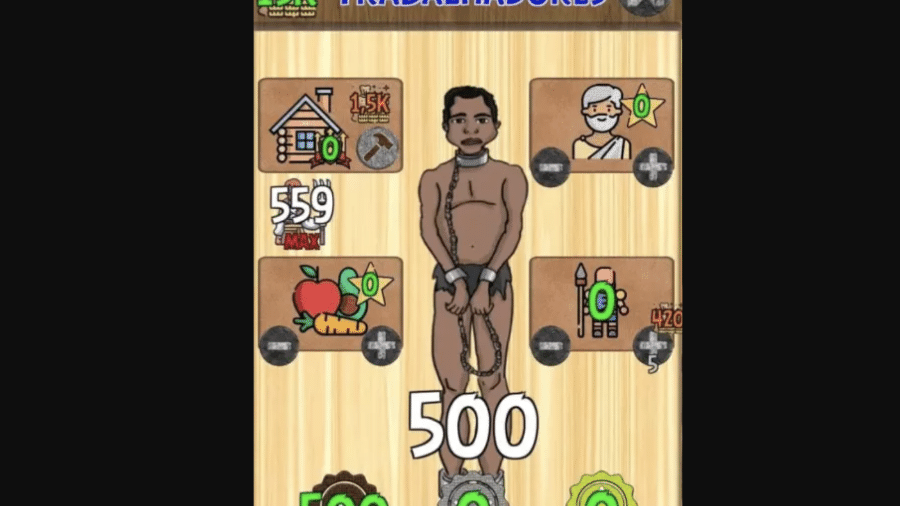

Hoje, famílias em todo o mundo estão privadas, por diferentes razões, do direito de enterrar seus mortos. Uma privação circunstancial, não uma privação estrutural como a dos familiares dos desaparecidos das periferias – quem matou Amarildo? – ou dos mortos da ditadura, centenas deles assassinados sob a tortura que o presidente nega. Mais de cinquenta executados sob a supervisão de Ustra, que o presidente idolatra.

Ao fustigar a claque para o retorno à "normalidade", ao subdimensionar a "gripezinha", ao espalhar selfies e abraços e repetir absurdos pontuados com a gargalhada de torturador, Bolsonaro colabora com o vírus e com seu poder imensurável de proibir a milhares de pessoas o direito universal de velar e enterrar seus mortos.

Somos, hoje, milhares de Antígonas. No Equador, há corpos empilhados nas ruas. Em Nova York, necrotérios e funerárias estão lotadas. Na Itália, cadáveres são obrigados a permanecer nas próprias casas por mais de 24 horas.

Em São Paulo, nos anos 1970, a busca por esconder a gravidade de uma epidemia de meningite avassaladora, que a ditadura tentava minimizar, fez com que centenas de corpos supostamente vitimados por ela fossem ocultados nas madrugadas em uma vala clandestina no cemitério de Perus, na zona noroeste da capital. Também ali, familiares não puderam velar e sepultar seus mortos.

Hoje, são 30 a 40 corpos suspeitos de contaminação por coronavírus enterrados por dia em São Paulo. Em apenas um dos cemitérios, o da Vila Formosa, na zona leste, funcionários têm aberto até cem covas por dia. Antes da pandemia, abriam-se no máximo 45. Uma fotografia do local foi publicada na capa do jornal Washington Post de 2 de abril.

A gravidade de uma pandemia pode ser calculada por seu impacto no sistema de saúde. Também pode ser medida pelo colapso do serviço funerário. Mas é na distância, na ausência, na perda, que a intensidade de uma pandemia mostra o tamanho de suas garras. Essa dor não se mede por números nem por estatísticas. É uma dor íntima e brutal, amplificada pela negligência, pelo desrespeito e pela desumanidade de quem deveria nos liderar.

Minha amiga, receba meus sentimentos sinceros e meu abraço fraterno. Virtual. Que venham dias melhores.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.